Originaire de Florence, la famille d’Albert est venue s’installer en Comtat-Venaissin au début du xv e siècle. Par son mariage avec Jeanne de Ségur en 1535, Léon d’Albert, tué à la bataille de Cérisoles (Italie) en 1544, acquiert la seigneurie de Luynes, à la porte d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

En 1619, son petit-fils Charles d’Albert, premier duc de Luynes, pair et connétable de France, fit ériger en duché-pairie, sous le nom de Luynes, le comté de Maillé (Indre-et-Loire).

Fille de Louis-Charles d’Albert, deuxième duc de Luynes, pair et grand fauconnier de France, constructeur du château de Dampierre (Yvelines), Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes naquit à Paris, le 18 janvier 1670 à l’hôtel de Luynes [antérieurement de Chevreuse, 33 rue Saint-Dominique (VIIe)], aujourd’hui détruit. Elle fut baptisée le 21 du même mois en l’église Saint-Sulpice (VIe) [et non Saint-Eustache], tenue sur les fonts baptismaux par Jean-Baptiste Colbert, ministre d’État, qui lui donna ses prénoms, et par Anne-Julie de Rohan, princesse de Soubise.

Elle fut élevée à Port-Royal, avec une telle austérité que la première fois qu’elle fut à l’Opéra, elle n’osa pas lever les yeux sur la scène.

Le 25 août 1683, âgée de 13 ans et 7 mois, elle épousa, en l’église Saint-Sulpice, Joseph-Ignace de Scaglia (1661-1704), comte de Verrue [Verrua Savoia, province de Turin, Italie], colonel de dragons. Les époux vécurent à Turin et eurent quatre enfants.

La comtesse de Verrue devint, après une résistance convenable, la maîtresse en titre de Victor-Amédée II (1666-1732), duc de Savoie, qui reconnut en 1701 deux enfants nés en 1690 et 1694.

En 1700, elle quitta furtivement Turin pour venir se réfugier à Paris, dans le couvent des religieuses bénédictines de Notre-Dame de Consolation de la rue du Cherche-Midi (VIe, n° 25), qui avait été conduit par sa tante maternelle, Marie-Éléonore de Rohan (1629-1681), abbesse de Malnoue (Émerainville, Seine-et-Marne).

Dès le 30 septembre 1701, les bénédictines lui vendirent l’hôtel voisin, n° 37 de la même rue, situé entre une cour et un jardin, à la suite duquel s’étendaient l’immense enclos des Carmes et, plus loin, les verdures du Luxembourg. De cet hôtel, détruit en 1907, qui était devenu en 1800 l’hôtel des Conseils de guerre, restent le portail, remonté dans le parc de Jeurre (Essonne),

et un plafond peint à décor de singeries, provenant d’un cabinet ovale et déposé au Musée des arts décoratifs. En 1703, elle acheta à la marquise de Louvois, moyennant 24.000 livres, une maison assez vaste, avec de grandes dépendances, sise à l’entrée de Meudon [Hauts-de-Seine, 18 rue de la République], aujourd’hui disparue.

Veuve en 1704 – son mari ayant été tué à la bataille de Höchstädt (Allemagne) –, elle se partagea entre Paris, rue du Cherche-Midi, où elle était tout l’hiver, et sa maison de Meudon, où elle se réfugiait quand arrivaient les chaleurs.

Elle séjourna régulièrement au château de Sainte-Assise, que le magistrat et bibliophile Jean-Baptiste Glucq (1674-1748) possédait à Seine-Port (Seine-et-Marne),

et chez le diplomate et poète Jean-François Leriget, marquis de La Faye (1674-1731), au château de Condé-en-Brie (Aisne).

Riche, belle, intelligente et lettrée, elle noua des liens avec une société choisie d’écrivains et de philosophes et dépensa tous les ans cent mille francs en curiosités de toute sorte, meubles, tableaux – « une des plus grandes et des plus précieuses collections qu’il y eut en Europe » –, et livres. Ce qui lui valut l’admiration et les compliments de Jean-François Melon († 1738), secrétaire du Régent du royaume :

« Je me flatte d’avoir démontré, dans mon Essai politique sur le commerce, combien ce goût des beaux-arts et cet emploi des richesses, cette âme d’un grand état qu’on nomme luxe, sont nécessaires pour la circulation de l’espèce et pour le maintien de l’industrie ; je vous regarde, madame, comme un des grands exemples de cette vérité. Combien de familles de Paris subsistent uniquement par la protection que vous donnez aux arts ? Que l’on cesse d’aimer les tableaux, les estampes, les curiosités en toute sorte de genre, voilà vingt mille hommes, au moins, ruinés tout d’un coup dans Paris, et qui sont forcés d’aller chercher de l’emploi chez l’étranger. »

(« Lettre à la comtesse de Verrue sur l’apologie du luxe » tracée dans Le Mondain, par Voltaire, 1736)

Elle possédait environ 18.000 volumes, conservés dans des armoires en marqueterie de Boulle, aux portes garnies de rideaux de taffetas vert, le dessus couvert de marbre. À Paris, la bibliothèque contenait deux tables, sept « tablettes », quatre fauteuils, une chaise, deux tabourets, deux paravents, une pendule ; une grande carte du monde était accrochée au mur.

|

| Gilbert Saulnier du Verdier. Rozemire ou l'Europe délivée. Paris, Denis Thierry, 1657, in-8 Librairie Camille Sourget, 2013 : 7.500 € |

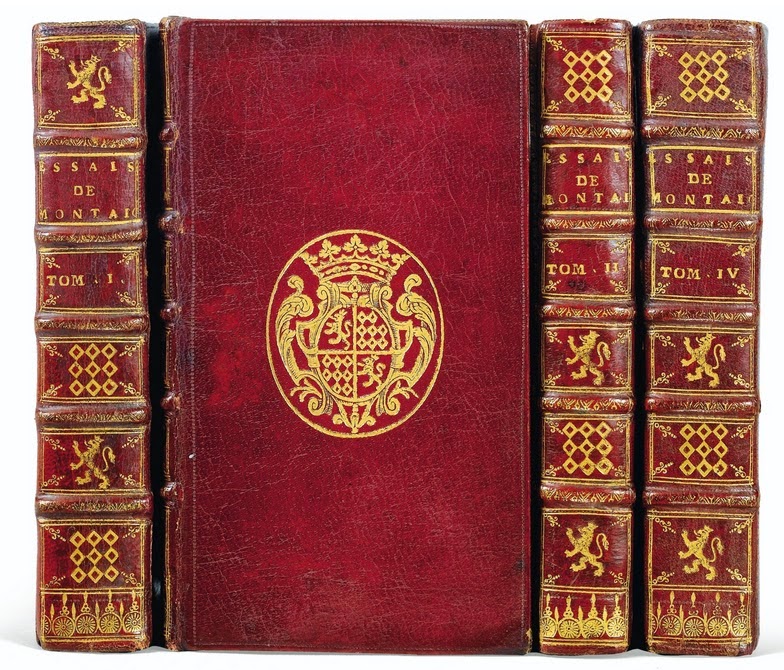

Les livres étaient reliés en maroquins de diverses couleurs – plutôt bleue et rouge – ou en veau fauve, à ses armes, faites de deux écus accolés : « d’argent, à la croix de sable, cantonnée de quatre losanges de même, qui est de Verrue ; écartelé aux 1 et 4, d’or au lion de gueules, armé, lampassé et couronné de même, qui est d’Albert de Luynes ; aux 2 et 3, de gueules à neuf macles d’or, qui est de Rohan ». Les entre-nerfs des dos sont décorés de lions et macles rappelant les armes d’Albert de Luynes et de Rohan.

« ils n’offrent pas le fini et l’élégance de ceux de Madame de Maintenon, de Madame de Chamillart et de la duchesse de Bourgogne. L’artiste moins surveillé, trop pressé, peut-être, n’a pas apporté les mêmes soins à son corps d’ouvrage ; de plus, les coiffes et les cartons sont lourds, la dorure est quelquefois défectueuse, et les armes, frappées à la hâte, laissent souvent à désirer. » [sic]

(Ernest Quentin Bauchart. Les Femmes bibliophiles de France. Paris, Damascène Morgand, 1886, t. I, p. 417)

La comtesse de Verrue n’était pas une bibliophile de « montre » : elle ne possédait pas des livres pour en tirer vanité, mais pour les lire, les étudier, et y mettait des notes. Sa bibliothèque était la plus riche connue alors en romans badins et en pièces de théâtre, réunis avant le comte de Pont-de-Veyle (1697-1774) et la marquise de Pompadour (1721-1764).

« En 1719, elle achetait à Marguerite de Ratabon, comtesse de Crécy, moyennant la somme de 176,250 livres, trois maisons à porte cochère situées rue du Cherche-Midi, sur le devant de son hôtel. Mais ce n’était là qu’un placement de fonds, car elle ne les réservait pas pour son usage et les louait. Nous avons les traités de location de M. de Montullé qui s’installa dans l’une en 1729 moyennant un loyer de 2,200 livres, et celui de l’autre maison, qui devait être occupée en 1735 par le marquis de Parabère, moyennant 3,500 livres par an. En 1721 elle achetait aux Bénédictines de la rue du Cherche-Midi une maison joignant la porte cochère de son hôtel et qui donnait sur la rue du Regard où elle portait le n° 1 [payée 30.000 livres].

Cette maison, qu’elle faisait relier à son ancien pavillon, allait former une aile de son nouvel hôtel. De l’autre côté, elle faisait élever une aile semblable et surélever le bâtiment principal. Le plan de l’abbé de La Grive, de 1728, et le plan de Turgot, de 1739, montrent parfaitement ses nouvelles proportions : un bâtiment avec deux ailes en retour, accolé aux jardins des trois couvents qui l’enserraient, apparaissant derrière les bâtiments qui bordaient la rue du Cherche-Midi et qui étaient sans doute les maisons qu’elle avait achetées deux ans auparavant.

Cet hôtel existe du reste encore presque en entier, non dans ses dispositions principales mais dans quelques-unes d’entre elles qui furent conservées lors de la construction de l’hôtel de Toulouse, beaucoup plus vaste et qui est aujourd’hui l’hôtel des conseils de guerre du gouvernement militaire de Paris. Le plan de Jaillot de 1774 indique parfaitement l’hôtel de Verrue comme incorporé à l’hôtel de Toulouse.

Les dépendances fort vastes renfermaient des écuries pour les 13 chevaux de carrosse qu’elle avait achetés, « belles bêtes noires à courtes queues » et pour ses deux juments de selle « sous poil bai », et des remises pour « sa grande berline dorée, montée sur quatre roues, garnie de trois glaces, tendue de velours ciselé cramoisi, pour ses deux berlines de campagne en drap rouge, pour un petit berlingot, un autre grand carrosse, une chaise à deux roues et une chaise de poste également à deux roues ».

Dans l’hôtel, les appartements étaient au premier, sur les jardins. Deux salons attenaient à sa chambre qui avait une sortie sur une grande galerie allant du jardin à l’extrémité d’une des ailes de l’hôtel où avait été établie une volière. […] Dans chaque aile il y avait deux appartements complets au rez-de-chaussée et au premier, et qui furent bientôt désignés par le nom de ceux auxquels Mme de Verrue les réservait le plus souvent. […]

Une seconde galerie faisait suite à la salle à manger et à la bibliothèque, pièce magnifique à deux fenêtres donnant sur une terrasse intérieure, séparait le corps principal de l’aile opposée. […]

Mme de Verrue apporta son goût, mais aussi un peu son désordre dans l’ameublement de son hôtel qu’elle renouvela en partie à cette époque, ne conservant qu’un certain nombre des meubles qu’elle avait précédemment et dont elle fit porter le surplus dans sa maison de Meudon et dans une seconde, plus grande, contiguë à la première, et qu’elle avait achetée, avec ses jardins et dépendances, à Pierre Caillot, en décembre 1719, moyennant 50,000 livres. […]

Les maisons de Meudon servirent ainsi petit à petit de débarras. A mesure que la place manquait à Paris et qu’il fallait caser les nouveaux tableaux ou les éditions plus rares de livres, on garnissait les murs de Meudon de tous les tableaux de peu de prix qu’elle avait achetés d’abord, et d’une partie des gravures qu’elle possédait, […]

Ses collections l’occupaient d’ailleurs beaucoup […] La Faye et Boulongne [Louis de Boullogne « le jeune », 1654-1733, peintre] la guidaient dans le choix de ses tableaux et des livres de sa bibliothèque sur lesquels Melon lui donnait souvent aussi un avis utile […]

On peut dire qu’elle collectionnait un peu en toutes choses […]

Ainsi nous voyons qu’elle eut la passion des tabatières, celle des cachets gravés, celle des montres et des pendules, des boites de toutes formes et de toutes dimensions en écaille, en or, celle des cachets gravés [sic], des pierres dures, des médailles. » [sic]

(G. de Léris. La Comtesse de Verrue et la Cour de Victor-Amédée II de Savoie. Paris, A. Quantin, 1881, p. 198-206)

Après une maladie de plus de deux ans, elle mourut étouffée par un abcès du poumon dans son hôtel de la rue du Cherche-Midi, le 18 novembre 1736. Elle fut enterrée dans le cimetière de la paroisse Saint-Sulpice. Attendu son goût pour les arts et pour les plaisirs, elle avait été surnommée « dame de volupté », et avait fait elle-même un quatrain pour lui servir d’épitaphe :

« Ci-gît, dans une paix profonde,

Cette dame de volupté

Qui, pour plus grande sûreté,

Fit son paradis en ce monde. »

L’inventaire, commencé le 10 décembre 1736, se poursuivit pendant tout le mois de janvier 1737. La vente des tableaux et celle des livres se firent à l’hôtel de la rue du Cherche-Midi, en mars et avril 1737. Le catalogue des tableaux n’existait qu’en manuscrits. L’inventaire des livres signale un lot de 68 ouvrages qui furent écartés de la vente, parce que traitant de querelles religieuses ou licencieux, parmi lesquels :

- Journal de la cour, par M. Dangeau. Manuscrit, 12 vol. in-fol. reliés en basane.

- La Clef du sanctuaire ou traduction de Spinosa. In-12, veau.

- Lettres philosophiques de Voltaire. In-12, veau.

- Les Princesses Malabarres. In-12, veau.

- Les Amours de Sainfroid, jésuite, et d’Eulalie, fille dévote. In-12, veau.

- La Galanterie monacale. In-12, veau.

- Vénus dans le cloitre. In-12, fig., mar. bleu.

- Tanzaï et Néadarné, histoire japonaise. 2 vol. in-12, mar.

- Aloisia ou l’Académie des dames. In-12, mar. bleu.

- Histoire amoureuse de France, de Bussy Rabutin. In-12, veau.

- Les Contes de La Fontaine, avec figures. 2 vol. in-8, mar.

- Relation du quiétisme en France. 2 vol. in-12, veau.

- L’Inceste innocent ou la Mauvaise Mère, aventure galante. In-12, mar. rouge.

La bibliothèque fut mise en vente avec un Catalogue des livres de feue Madame la comtesse de Verruë (Paris, Gabriel Martin, 1737, in-8, [4]-240 p., 389 numéros), dont l’ « Avis » prévient :

« Des raisons particulieres Nous ayant obligé de suivre scrupuleusement l’ordre & les n° de l’Inventaire, Nous n’avons pû donner aux Livres d’autre arrangement que celuy qu’ils avoient dans la Bibliotheque : Nous nous sommes seulement attachez à en exposer les titres clairs & detaillez, & à marquer les Auteurs & les Editions. Il en resulte une necessité de lire entierement le Catalogue, non-seulement à cause de la diversité des sujets qui peut se rencontrer dans les Livres compris sous un même n°, mais encore à cause des mélanges, c’est-à-dire des volumes qui renferment plusieurs Traitez reünis sous un crochet. » [sic]

Sous chaque numéro sont souvent compris plus d’une dizaine d’ouvrages, chacun en plusieurs volumes.

|

| Gilbert Burnet. Histoire des dernières révolutions d'Angleterre. La Haye, Jean Neaulme, 1725, 2 vol. in-4, fig. Sotheby's, Paris, 19 novembre 2012 : est. 3.000/5.000 €, non vendu |

Quentin-Bauchart a affirmé, sans preuve, que presque tous les livres avaient souffert de l'humidité :

« Le Pétrone, en deux volumes, maroquin rouge, qui provient de la vente de Bure et appartient à M. Édouard Bocher ; les Œuvres de Voiture, achetées également par M. Bocher, à la vente du baron Jérôme Pichon ; le très joli Regnier (Elzévier), de la bibliothèque du comte de Lignerolles ; le Cyrano de Bergerac, acquis par M. Dutuit, de Rouen, à la vente des livres du marquis de Ganay ; l’exemplaire des Portraits et Éloges, de Mademoiselle de Montpensier, acheté également par M. Dutuit ; la Jérusalem délivrée (Paris, 1648, in-8, mar. r., fig. de Michel Lasne), de la collection de M. Félix Vallois, de Rouen ; le Chef-d’œuvre d’un inconnu, que possède le comte de Mosbourg, et un Recueil de tragédies [relié en maroquin vert, avec les macles des Rohan servant de dentelle autour des plats, et les lions des Luynes aux angles et au milieu ; doublure en maroquin rouge avec dentelles], du cabinet du baron J. Pichon, le seul livre doublé de maroquin que nous ayons vu aux armes de la comtesse.

Quelques volumes auxquels Madame de Verrue attachait moins de prix et qui servaient à garnir ses armoires de campagne, portent au-dessus [plus rarement au-dessous] de l’écusson le mot Meudon, timbré en or. Les plus importants sont les Œuvres de Benserade (Paris, Ch. de Sercy), 1697, deux volumes maroquin rouge, aujourd’hui chez S. A. R. le duc d’Aumale, au château de Chantilly ; le Théâtre de Pierre Corneille (Rouen et Paris), 1664, de la collection de M. Abel Patoux, de Saint-Quentin ; l’Histoire de Palmerin d’Olive … (Anvers), 1572, pet. in-4, de la bibliothèque de M. de Terrebasse ; l’Astrée, d’Honoré d’Urfé, en sept volumes in-8, mar. bleu, prisé dans l’inventaire, par le libraire Gabriel Martin, 21 livres ; Cassandre, de la Calprenède, en dix volumes, prisé 25 livres ; Cléopâtre, du même, 12 vol. estimés 36 livres [cet exemplaire a reparu à la vente des livres du comte de Béhague, en 1880, et a été adjugé au prix de 200 fr.] ; Pharamond, du même, douze volumes prisés 36 livres ; Artamène ou le grand Cyrus de Mademoiselle Scudéry, dix vol. maroq. rouge, prisés 48 livres ; Clélie, Histoire romaine, par Scudéry, 10 vol. in-8, estimés 25 livres, aujourd’hui chez M. le marquis de Lagoy, à Aix en Provence ; les Œuvres de Scarron en 10 vol. prisés 20 livres ; Don Quichotte avec la suite, prisé 26 livres ; les Lettres de Bussy Rabutin, Paris, 1697, de la Bibliothèque Nationale ; les Mille et un jours [passé chez Lignerolles], en 5 vol. mar. bleu prisés, avec les Mille et un quarts d’heures [passé à la BnF] en un vol., 18 livres 10 sols, etc. » [sic]

(Ernest Quentin Bauchart. Les Femmes bibliophiles de France. Paris, Damascène Morgand, 1886, t. I, p. 417-419)

|

| Samosate. Paris, Courbé, 1655 Sotheby's Paris, 19 novembre 2012 : 8.750 € |

Gustave Brunet (In Bulletin du bibliophile, 1893, p. 253-259) a complété la liste de Quentin-Bauchart :

ABERY. Histoire du cardinal Mazarin. Paris, 1688, 2 vol. pet. in-8 (Giraud, n° 2827)

Amant de bonne foy. Paris, 1695, in-12 mar. vert (Béhague, n° 1009)

AULNOY (Mme d’). Voyage d’Espagne. Paris, 1699, 3 vol. in-12, veau (Grangier de la Marinière, 1883)

Axiamire ou le roman Chinois. Paris, 1675, in-12, veau (J. Techener, 1865)

BACILLY (De). Recueil des plus beaux vers. Paris, 1661, in-12, mar. bl. (vente Giraud, 1855, n° 1497)

BASSOMPIERRE. Mémoires. Cologne, 1665, 2vol. in-12, mar. (vente M. Avril, 1883)

BAUDOT DE JUILLY. Germaine de Foix. Paris, 1701, in-12, mar. (Fontaine, 1875)

BAUDOUIN. Les Advantures de la cour de Perse. Paris, 1629, in-8, mar. noir, (vente Pichon, 1869, n° 746, 205 fr. ; Béhague, 1880, n° 973, 150 fr.)

BAYLE. Lettres choisies. Rotterdam, 1714, 2 vol. in-12, mar. (A.-F. Didot, 1883)

BEKKER. Le Monde enchanté. Amsterdam, 1694, 4 vol. in-12, veau (P. J. D., 1856)

BELLEAU (Remy). Œuvres. Paris, 1578, in-12, mar. (Béhague, n° 592)

BENSERADE. Œuvres. Paris, 1697, 2 vol. in-12, mar. rouge (Cat. Cigongne, 1861, n° 988)

BLACKWOD (Adam). Histoire et martyre de la royne d’Escosse. Paris, 1589, in-16 mar. (Turner, 1878)

BONNECASE (R.-A.). Voyage d’Espagne fait en 1655. Cologne, 1666, in-12, veau (vicomte d’Auteuil, 1864)

BOULAINVILLIERS. Mémoires présentés au duc d’Orléans. La Haye, 1727, in-12, veau (J. Techener, 1865)

CAMUS. La Cleoreste, histoire française. Lyon, 1626, 2 vol. in-8, mar. r. (vente Giraud, 1855, n° 1947)

Célinte, première. Paris, 1641, in-8, mar. (J. Techener, 1865)

CERVANTES. Nouvelles. Paris, 1707, in-12, mar. (vente M., 1880)

Chansons pour danser et pour boire. Paris, 1645-1652, 2 vol. in-8, mar. (L. Techener, 1889)

COLET (Cl.). Histoire palladienne. Paris, 1555, in-fol., veau (A.-F. Didot, 1881)

CRENNE (Mme Hélisenne de). Œuvres. Paris, 1560, in-16, mar. (vente Brunet, 1868, n° 540)

DESJARDINS (Mlle). Alcydamie. Paris, 1661, in-8, mar. (J. Techener, 1865)

DESMARETS. L’Ariane. Paris, 1639, in-4, mar. (Pichon, 1869, n° 718 ; Fontaine, 1872)

Diversités curieuses. Paris, 1700, 10 vol. in-12, mar. r. (vente Didot, 1883, n° 435)

DUCHESNE (François). Recherches historiques de l’Ordre du Saint-Esprit. Paris, 1710, 2 vol. in-12, mar. r. (vente Béhague, 1880, n° 1899, 159 fr. ; Techener, 1886, n° 807, 140 fr.)

DU PERRET. La Cour d’amour. Paris, 1667, 2 vol. in-8, mar. (vente de J. Techener, 1865 ; comte de L., 1866)

DU VERDIER. Sibile, histoire de notre temps. Paris, 1633, in-8, mar. vert (vente Giraud, 1855, n° 1945)

FÉNELON. Télémaque. Paris, 1699, 2 vol. in-12, mar. citron, (vente Didot, 1878, n° 637, 120 fr.)

GACON. Le Poète sans fard. S. l., 1702, in-12, mar. rouge (vente Giraud, 1855, n° 1405)

GASCON (LE). Extravagant. Paris, 1639, in-8, veau (Giraud, n° 1955)

Germaine de Foix. Paris, 1701, in-12, mar. (Fontaine, 1877)

GUMBLE. La Vie du général Monk. Londres, 1672, in-12, mar. rouge (vente Ganay, 1881, n° 260, 105 fr.)

Histoire de Gustave Adolphe. Prade, 1695, in-12, veau (Giraud, n° 3067)

Histoire des ordres militaires. Amsterdam, 1721, 4 vol. in-8, veau (Giraud, 1855, n° 2503)

Histoire Palladienne traitant des gestes et faits d’armes de plusieurs grands princes et seigneurs. Paris, 1555, in-fol., veau écaille (vente Didot, 1881, n° 412)

Histoire politique et secrète de la cour de Madrid dès l’avènement du roi Philippe V. Cologne, Pierre le Sincère, 1719, in-8, veau.

JODELET. Comédie. Paris, 1648, in-4, mar. (Marquis, 1890)

LA CALPRENÈDE. Faramond ou l’histoire de France. Paris, 1661, 12 vol. in-8, veau (Solar, n° 1932)

LA CHAMBRE (De). Discours sur les débordements du Nil. Paris, 1665, in-12, veau (P. J. D., 1856)

LAFAYETTE (Mme de). Zayde, histoire espagnole. Paris, 1670, 2 vol. pet. in-8, mar. bl. (vente comte Roger du Nord, 1884, n° 335)

LA FONTAINE. Œuvres. Anvers, 1726, 3 vol. in-4, texte encadré, veau (un amateur étranger, 1877)

La Gibecière de Mome. Paris, 1644, in-8, veau (vicomte d’Auteuil, 1864)

La Liberté des dames. Paris, 1693, in-12, veau fauve (vente Pichon, 1869, n° 817)

L’Ambigu d’Auteuil. Amsterdam, 1725, in-12, veau (Fontaine, 1875)

LA MOTTE. Odes. Paris, 1707, in-12, mar. (Béhague, n° 719, ex. Génard, 1882)

LARREY. Histoire de France sous le règne de Louis XIV. Liège, 1723, 9 vol. in-12, veau (Grangier de la Marinière, 1883)

Le Courrier dévalisé. Villefranche, 1644, in-12, mar. (Fontaine, 1875, 120 fr.)

L’Heureux Chanoine de Rome. 1707, in-12, mar. (P. J. D., 1856)

MACHIAVEL. Œuvres. Amsterdam, 1697, 6 vol. in-12, mar. rouge (vente L. Techener, 1886, n° 603, 178 fr.)

MAFFÉE (J. P.). Histoire des Indes. Paris, 1665, in-4, veau (J. Techener, 1865)

MARCASSUS. La Clorymène. Paris, 1626, in-8, veau fauve (vente Huillard, 1870, n° 705)

MARGUERITE DE VALOIS. Mémoires. La Haye, 1715, in-12, mar. (Destailleur, 1891)

Marie Stuart, reine d’Écosse. Paris, 1675, in-12 (Chedeau)

MARIGNY. Œuvres. Paris, 1674, in-12, veau (comte de L., 1866)

MAROT (Clément). Œuvres. 1731, 6 vol. in-12, mar. Provient des bibliothèques Double et Huillaire (G. Haminski, 1866)

MATHIEU (Pierre). Histoire des troubles de France. 1601, in-8, veau (vente Grangier de la Marinière, 1883)

Meliadus de Leonnoys. Paris, Denis Janot, 1532, in-fol., veau (vente Didot, 1881, n° 404)

Mémoire du chevalier Hazard. Paris, 1705, in-12, mar. (Béhague, n° 1032)

MONTAIGNE. Essais. S. l., 1725, 3 vol. in-4, veau (vente Silvestre de Sacy, mai 1879, n° 177, 125 fr.)

MONTPENSIER (Mlle). Recueil de portraits en vers et en prose. Paris, 1659, 2 vol. in-8, mar. (Pichon, 1869)

NADAL (L’abbé). Le Voyage de Zulma dans le pays des fées. Amsterdam, 1734, in-12, veau (vente comte Roger du Nord, 1884, n° 352)

NICOLE (Le président). Œuvres. Paris, 1693, 2 vol. in-8, mar. (vicomte d’Auteuil, 1864)

|

| Sotheby's Paris, 19 novembre 2012 : 4.750 € |

NODOT. Histoire de Mélusine. Paris, 1700 (Beckford, 220 fr.)

Nouvelliste du Parnasse (Le). Paris, Chaubert, 1731, 3 vol. in-12, veau.

PALAPRAT. Œuvres. Paris, 1712, 2 vol. in-12, mar. (Solar)

PLUTARQUE. Décade contenant les vies des empereurs. Paris, 1567, in-8, mar. r. (vente Didot, 1884, n° 499)Poètes français de la collection Coustelier. 7 vol. in-12, veau.

Polixène de Molière (La). 1635, in-8, veau (catalogue Fontaine, 1875)

Prison sans chagrin (La). Paris, 1704, in-12, mar. (Giraud, n° 1974). Autre édition, Paris, 1669 (Génard, 1882)

PUGET DE LA SERRE. Le Roman de la cour de Bruxelles. Paris, 1628, in-8, mar. (Béhague, n° 972)

PURE (L’abbé). La Prétieuse. Paris, 1660, 2 vol. in-8, mar. (Pichon, 1869)

Quinte Curse. Amsterdam, 1696, pet. in-8, mar. (Giraud, n° 2573)

Recueil de soixante-cinq mazarinades. 1649, in-4, mar. (Pichon, 1869)

Recueil en deux parties de poésies diverses. Paris, 1678, in-12, mar. (voir Cabinet d’un curieux, p. 92)

RICHARD (L’abbé). Vie du père Joseph Leclerc. Paris, 1702, 2 vol. in-12, veau (Grangier de la Marinière, 1883)

ROUSSEAU (J.-B.). Œuvres. Amsterdam, 1726, 3 vol. in-12, mar. (Morgand, 1891, 500 fr.)

SAINT-AMANT. Œuvres. Paris, 1629, in-4, mar. (Pichon, 1869)

SAINT-HYACINTHE. Historiettes. La Haye, 1730, in-12 veau (Destailleur, 1891)

SAINT-HYACINTHE. Le Chef-d’œuvre d’un inconnu. La Haye, 1714, in-12 ; mar. (vente M., 1880)

SAINT-PIERRE (L’abbé de). Discours sur la polysynodie. Amsterdam, 1719, in-12, veau (P. J. D., 1856)

SCARRON. Théâtre. S. l., s. d., in-4, mar. bleu (L. Techener, 1886, n° 425, 305 fr.)

SCUDÉRY (Mlle). Célinte. Paris, 1661, in-8, mar. (Béhague, n° 989)

SCUDÉRY. Clélie, histoire romaine. Paris, 1656, 9 vol. in-8, mar. Ex. de Sainte-Beuve, avec des notes de sa main (Fontaine, 1870)

SCUDÉRY (Mlle de). La Morale du monde. Paris, 1686, 2 vol. pet. in-8, mar. r. (vente comte Roger du Nord, 1884, n° 411)

SOREL (Ch.). La Maison des jeux. Paris, 1657, 2 vol. in-8, mar. (Pichon, 1194)

STRAPAROLE. Les Facécieuses nuits. Paris, 1726, 2 vol. in-12, veau (Béhague, 1194)

TASSO. La Jerusalem de la version de Baudouin. Paris, 1648, in-8, mar. (G. Kaminski, 1882)

Tideric, prince de Galles. Paris, 1677, in-12, veau (comte de L., 1866)

Valesiana. Paris, 1695, in-12, veau (vente H. de ***, 1885)

VILLEDIEU (Mme de). Alcidamie. Paris, 1661, 2 vol. in-8, mar. bleu (vente Béhague, 1880, n° 993, 72 fr.)

VOITURE. Œuvres. Paris, 1691, in-12, mar. (Pichon, 1869)

Voyages de Sulma (Les). Amsterdam, 1734, in-12, veau (Roger du Nord, 1884)

WILKINS (John). Le Monde dans la lune. Rouen, 1656, pet. in-8, mar. r. (vente Soleil, 1871, n° 623, 32 fr.)

Les volumes de théâtre passèrent, pour la plupart, dans la riche collection du duc de La Vallière et sont aujourd’hui à la Bibliothèque de l’Arsenal. La bibliothèque de Nîmes conserve néanmoins 95 volumes, contenant 400 pièces de théâtre publiées entre 1572 et 1714 [http://www.e-corpus.org/eng/notices/163037-Biblioth%C3%A8-que-th%C3%A9-%C3%A2-trale-de-la-comtesse-de-Verru%C3%AB-.html.].

|

| Boulainvilliers. Mémoires. La Haye et Amsterdam, 1727, in-8 Librairie Patrick et Elisabeth Sourget, 2013 : 9.500 € |

À part quelques exemplaires qui se trouvaient provisoirement à Paris, les livres de la bibliothèque de la maison de Meudon restèrent en place. Par testament du 20 septembre 1736, la comtesse de Verrue avait légué à son frère Louis-Joseph, prince de Grimberghen, et après lui à la duchesse Angélique-Victoire de Duras sa nièce, sa maison toute meublée « parce qu’il n’en possède aucune à la campagne ». L’héritière unique du prince de Grimberghen mourut sans postérité en 1736. Les héritiers firent relier des volumes portant la mention « Meudon », sans les armes de la comtesse sur les plats, mais avec lions et macles sur le dos. Des livres furent vendus après la mort du prince : Catalogue des livres de M. le comte d’Albert, prince de Grimberghen (Paris, Osmont, 1759, in-8). Les Villeroy, seuls héritiers de la duchesse de Duras, vendirent la maison en 1766, conservant une bibliothèque jusqu’aux confiscations de 1794. Entre-temps, la bibliothèque du duc d’Aumont, grand collectionneur d’objets d’art, avait été dispersée en 1783.

La Bibliothèque nationale de France possède 199 volumes ayant fait partie de la bibliothèque de Meudon.

|

| A droite : Gerzan. Histoire asiatique de Cerinthe, de Calianthe et d'Artenice. Paris, P. Lamy, 1634, in-8. Exemplaire de Michel Wittock. Christie's, Paris, 8 novembre 2004 : 2.115 € |

|

| Montaigne. Les Essais. Paris, 1669, in-12 Aux armes de la comtesse de Verrue et de son frère Louis-Joseph d'Albert de Luynes Sotheby's Paris, 19 novembre 2012 : 12.500 € |