|

| In Annales nécrologiques de la Légion d'honneur Paris, F. Buisson, 1807, p. 368 |

Jean-Baptiste-Gaspard d’Ansse,

fils de Jean-Baptiste d’Ansse, seigneur de Villoison [commune de Villabé,

Essonne], et de Charlotte Nollière, est né à Corbeil [Corbeil-Essonnes, Essonne],

le 5 mars 1750, et fut baptisé, le 8 mars suivant, en la chapelle de

Saint-Martin, située dans la collégiale de Saint-Spire, qui servait de paroisse.

Il descendait d’une famille navarraise

de la vallée de Roncal [Espagne], originaire du village de Garde et passée au XVIe siècle à Tudela.

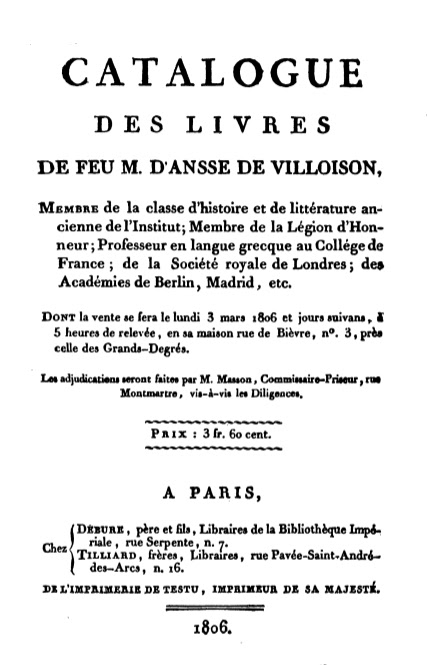

|

| Arbre généalogique simplifié |

Son trisaïeul Michel de Anssio

(1588-1649) était arrivé en France en 1615, dans la suite d’Anne d’Autriche,

femme de Louis XIII, dont il était l’apothicaire, et avait été naturalisé en

1619, quelques jours avant d’épouser Marie Lambert (1601-1680), fille d’un maître

épicier et femme de chambre de la Reine ; leur fille Louise-Angélique aurait

servi de type à Molière pour le rôle d’Elmire dans Le Tartuffe.

Son bisaïeul, Jean d’Ansse (†

1672), avait été aussi l’apothicaire d’Anne d’Autriche, puis celui de

Marie-Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV, et avait acquis la seigneurie de

Villoison.

Son aïeul, Jean-Gaspard d’Ansse,

avait succédé au célèbre mathématicien, le marquis Guillaume de L’Hôpital, dans

la charge de capitaine du régiment Mestre-de-camp-général cavalerie et avait

été fait prisonnier, en 1690, à la bataille de Fleurus [Belgique], avant

d’épouser, le 7 juillet 1698, la fille du prévôt de Corbeil.

Son grand-oncle, Pierre d’Ansse,

capitaine de Dragons, avait été tué à la bataille d’Höchstädt [Allemagne], en

1703.

Son père, Jean-Baptiste d’Ansse

(° 7 août 1701) avait été élevé page de la grande écurie du Roi, était entré

dans les mousquetaires et y était resté le temps nécessaire pour obtenir la

croix de Saint-Louis, avant de quitter le service.

|

| Entrée du Collège des Grassins, aujourd'hui |

Jean-Baptiste-Gaspard d’Ansse de Villoison

commença très jeune ses études dans les collèges de Lisieux, du Plessis,

d’Harcourt et enfin des Grassins, rue des Amandiers [12 rue Laplace, Ve],

afin de suivre les leçons de grec du savant Charles Le Beau (1701-1778). Ses

progrès lui permirent de devenir un des auditeurs de Jean Capperonnier

(1716-1775), qui professait le grec au Collège royal de France. En même temps,

il commença l’étude de l’arabe, du syriaque et de l’hébreu.

À 23 ans, il publia le lexique

grec d’Apollonius, manuscrit unique du Xe

siècle, venu de la bibliothèque de Henri-Charles de Coislin (1665-1732), premier

aumônier du Roi, léguée à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qu’il avait trouvé

dans la Bibliothèque de l’abbaye en 1770 : Apollonii sophistæ lexicon græcum Iliadis et Odysseæ (Paris, J. C. Molini,

1773, 2 vol. in-4). L’Académie des inscriptions et belles-lettres, à laquelle

il avait soumis son travail avant l’impression, l’avait admis parmi ses membres

dès 1772, après avoir obtenu pour lui une dispense d’âge, le règlement

défendant d’élire un membre avant l’âge de 25 ans.

À partir de 1774, il fut en

correspondance avec presque tous les hellénistes de l’Europe et avec les plus

grands érudits contemporains, et les principales académies de l’Europe

s’empressèrent de l’inscrire au nombre de leurs correspondants : Société

royale de Londres, Société des Antiquaires de Londres, Académie royale

d’Histoire de Madrid, Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Marseille,

Académie royale de Berlin, Société royale de Göttingen, Société royale de

Mannheim, Académie de Cortone, Académie des Arcades de Rome, Société royale d’Uppsala,

Académie royale danoise.

|

| Plan de Turgot |

Villoison habitait rue

Saint-Jean-de-Beauvais [rue Jean-de-Beauvais, Ve], qui était alors une

des rues de Paris les plus obscures et les plus sales.

Dès 1776, il déménagea quai de la

Tournelle, près la rue des Grands-Degrés, entre les rues de Bièvre et des

Bernardins [Ve]. Le 31 décembre 1776, Villoison épousa, en l’église

Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire de Pithiviers [Loiret], Hélène-Caroline de

Neufcarres, née le 22 novembre 1756, d’une famille originaire de Suisse, fille

de Charles-Henri de Neufcarres, ancien major du Régiment de Champagne et aide

major général de l’armée du Roi, et de Hélène-Bernard Mercier de La Tour :

« Je viens d’épouser une

demoiselle d’une très ancienne famille, qui, à un bien fort honnête, à une

figure agréable, joint un esprit fin, délicat, mûr et solide, cultivé par

beaucoup de littérature, même latine (je ne désespère pas qu’elle apprenne le

grec). Elle est élevée dans la campagne avec la plus grande simplicité,

modestie, candeur, aversion du luxe, de la frivolité et des plaisirs, choses

qu’il est impossible de rencontrer dans Paris et qui étoient nécessaires pour

mon bonheur. Je la connois, je l’épie et l’observe depuis deux ans ; ce

n’est pas un mariage d’inclination, ni formé par une folle passion, qui ne dure

que quinze jours. Elle partage tous mes goûts, mes inclinations et même mes

études. Je l’ai prévenue que mon usage étoit de travailler douze heures par

jour au grec, et que tout l’or du monde n’étoit pas capable de me faire

renoncer à ce genre de vie, qu’ainsi, d’après cet exposé, elle n’avoit qu’à

voir si elle vouloit m’épouser et si je lui convenois, parce que je ne

changerois jamais de conduite ; elle est la première à m’exciter et même à

me forcer à travailler et à entrer dans toutes mes vues et à m’encourager. Un

homme qui vit dans son cabinet avec nos amis les Grecs a besoin d’une société

douce et intime qui le délasse de ses travaux, et voilà ce que j’ai cherché et

trouvé dans ma femme. » [sic] (Lettre à Louis-Gaspard Valckenaer, 16

janvier 1777)

À 28 ans, Villoison publia une

édition du roman de Longus, qui accrut encore sa réputation : Longi pastoralium de Daphnide et Chloe, libri quatuor (Paris, Guillaume De Bure,

1778, 2 vol. in-8).

Le 1er septembre 1778,

il partit pour Venise faire des recherches dans la Bibliothèque de Saint-Marc. Il

avait conduit sa femme à Pithiviers, chez son père, où elle resta tout le temps

du voyage ; sa mère resta à Paris, dans sa maison du quai de la Tournelle.

Il se rendit à Lyon, puis passa à Turin, Milan, Vérone et Padoue. À Venise, il

fut en pension chez les frères Coleti, libraires et imprimeurs, au pont

Saint-Moïse.

Ses découvertes parurent sous le titre Anecdota græca (Venise, Coleti, 1781, 2 vol. in-4), qui lui

valurent le titre de correspondant de l’Académie d’Utrecht.

Mais la découverte

qui rendra son nom immortel fut celle d’un manuscrit grec de l’Iliade,

copié dans le Xe siècle, qui fut publié sous le titre Homeri Ilias ad veteris codicis Veneti fidem recensita (Venise,

Coleti, 1788, in-fol.). Cette édition est un des plus beaux présents que

l’érudition ait faits aux Lettres dans le XVIIIe

siècle : les prolégomènes sont un trésor d’érudition ; les scolies

offrent des variantes puisées dans les antiques éditions d’Aristarque, de

Zénodote, d’Aristophane, de Philémon, etc. ; on retrouve sur les marges

les signes dont les premiers critiques se servaient pour indiquer les passages

supposés obscurs, corrompus ou remarquables.

Villoision quitta Venise le 15

avril 1782 et se rendit à Weimar [Allemagne], « l’Athènes

germanique », chez le duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar (1757-1828), en

passant par Innsbruck, Augsbourg et Nuremberg. Il y arriva le 7 mai 1782. Il

fut logé au palais, admis à toutes les parties de plaisir, à toutes les fêtes

de la cour et n’eut d’autre table que celle même du duc.

En reconnaissance de l’hospitalité

dont il avait été l’objet, il publia trois recueils de commentaires relatifs

aux richesses de la Bibliothèque ducale sous le titre Epistolæ Vinarienses (Turici [Zurich], Aurelius [Orell], Gessnerus

[Gessner], Fuesslius [Füssli] & Co, 1783, in-4). Il quitta Weimar pour

Paris, le 5 mars 1783.

Le 4 août 1784, Villoison

embarqua à Toulon, avec le comte de Choiseul-Gouffier, pour Constantinople

[Istanbul, Turquie], dans le but de recueillir les inscriptions antiques et les

manuscrits qui pouvaient avoir échappé à la destruction. Dès son installation à

Péra [Beyoğlu, quartier d’Istanbul, résidence des colonies étrangères], il se

pourvut d’un maître en grec vulgaire. Il visita les îles de l’Archipel, le mont

Athos, la Grèce proprement dite et le Péloponnèse, les villes des côtes de

l’Asie Mineure. Il fit une riche moisson d’inscriptions inconnues et recueillit

de nombreuses observations sur les mœurs, les usages et les institutions des

Grecs, mais ses recherches de manuscrits furent infructueuses : les

bibliothèques ne lui offrirent que des livres ascétiques ou des ouvrages de

controverse religieuse.

Villoison rentra en France après

27 mois d’absence, en novembre 1786. Au lieu de retourner directement à Paris

et à Pithiviers, il résolut, après un court séjour à Marseille, d’aller visiter

les antiquités des villes voisines : Aix, Salon, Arles, Nîmes, Avignon,

Mormoiron, Orange, Vienne.

|

| Rue de Bièvre, depuis le quai de la Tournelle |

Arrivé enfin à Paris en avril 1787, Villoison déménagea

au 4 rue de Bièvre [Ve]. Le 29 novembre 1788, sa femme mourut prématurément,

à Pithiviers, chez son père, d’une « maladie de poitrine ».

Quand la Révolution de 1789

éclata, Villoison se renferma dans la société de ses amis, la poursuite de ses

travaux d’érudition et l’accroissement de sa bibliothèque.

En octobre 1792, Villoison partit

pour Orléans [Loiret], dans l’intention de passer quelques-jours avec sa

belle-sœur, Hélène-Henriette-Marie de Neufcarres (1755-1824), mais ne put

s’empêcher de profiter des livres grecs et latins de la Bibliothèque publique

et se logea en face d’elle, 35 rue du Bourbon Blanc, maison de Monsieur Lubin. Chaque

matin, de bonne heure, il entrait dans les salles désertes de la bibliothèque,

s’y installait et y restait jusqu’à la nuit. Il y lut de nombreux livres qui

jusqu’alors avaient échappé à ses recherches, et recueillit les notes savantes

déposées par deux historiens du XVIIe

siècle, les frères Henri et Adrien de Valois, sur les marges de leurs livres.

Il ne revint à Paris qu’en 1799

et se réinstalla rue de Bièvre, au n° 22, au second au-dessus de l’entresol. Ruiné

par les assignats et espérant se procurer un supplément de revenu, il ouvrit un

cours de langue grecque, mais un trop petit nombre de personnes répondit à

l’appel du premier helléniste de l’Europe et le cours ne dura que quelques

mois :

« Jean Baptiste Gaspard d’ANSSE DE VILLOISON,

ancien membre de l’académie des inscriptions et belles-lettres, et des douze

plus célèbres de l’Europe, telles que celles de Londres, Berlin, Gottingue,

Manheim, Upsal, Copenhague, Madrid, Cortone, etc., etc. ; auteur de

plusieurs ouvrages sur la littérature grecque ; rentier, et ainsi

totalement ruiné par une force majeure ; né dans l’aisance, et ayant

toujours joui d’un patrimoine assez considérable, et se glorifiant maintenant

d’une honorable pauvreté, après avoir longtemps lutté contre la mauvaise fortune,

sans se plaindre ni murmurer, se trouve réduit à tirer parti des connoissances

qu’il ne cultivoit, auparavant, que pour son plaisir, et qu’il a tâché

d’acquérir dans la langue grecque, ancienne et moderne, par un travail

opiniâtre de quarante ans, par ses voyages en Allemagne et en Italie, et par un

séjour de trois ans dans la Grèce.

Il ne veut ni solliciter, ni

accepter aucune place qui l’empêche de se livrer à sa passion dominante,

l’amour de la littérature grecque, (qu’il préfere à la vie,) et l’oblige de renoncer

à sa bibliothèque, (l’unique bien qui lui reste,) et d’abandonner un ouvrage sur la Grèce ancienne et moderne, considérée sous tous les rapports, dont

il s’occupe exclusivement depuis quinze ans.

En conséquence, incapable d’être

à charge à ses amis, et desirant, au contraire, être utile à ses concitoyens,

il offre de donner de deux jours l’un, rue des Petits-Champs, n.° 11, au coin

de celle de la Loi, un cours de langue et de littérature grecque ancienne et

moderne, et commencera par Pindare. Il ne taxera personne, mais il se voit

contraint, par les circonstances impérieuses, d’obéir à la dure loi de la

nécessité, et de prendre vingt-quatre francs par mois.

Les personnes qui voudront suivre

son cours, qu’il s’efforcera de rendre instructif, sont averties de se faire

inscrire chez lui, rue de Bièvre n.° 22. Ce cours commencera le 6 Brumaire à

deux heures, et aura lieu les jours pairs de chaque décade.

Nous connoissons plusieurs hommes

de lettres, même des savans distingués qui s’empresseront de suivre le cours du

C. Villoison, qui doit nécessairement offrir un grand interêt par la solidité

et l’étendue de son érudition ; nous savons même que la plupart des

hellénistes qui existent encore à Paris, ont l’intention d’y être assidus. Ce

cours peut ranimer l’étude des lettres antiques. Nous n’ajouterons pas que,

dans un pays où il y auroit plus d’esprit public, en Angleterre par exemple, on

verroit, aussitôt après la publication de cette note, une liste nombreuse de

souscripteurs, qui s’empresseroient d’y mettre leur nom, sans même avoir

intention de suivre ce cours ; mais par le seul motif de témoigner le

respect dû à un savant qui honore la patrie, et de concourir à améliorer son

sort, sans blesser sa délicatesse. » [sic] (A. L. M. « Cours de

langue grecque, par le C. D’ANSSE DE VILLOISON » In Magasin encyclopédique. Paris, Fuchs, An VII-1799, t. III, p.

523-525)

|

L’appartement qu’il occupait dans

une maison sans apparence particulière était vaste, mais meublé avec une grande

simplicité. La bibliothèque en formait le seul ornement. Villoison avait eu

toute sa vie un goût passionné pour les livres. Quand il séjournait deux heures

dans une ville, il employait au moins une heure à visiter les boutiques des

libraires et les étalages des bouquinistes. Habitué à faire des économies, il

avait les moyens de satisfaire son noble goût et se procurait tous les ouvrages

où il pouvait trouver des renseignements utiles.

Sa bibliothèque, une des

meilleures et des plus nombreuses qu’ait possédées un homme de lettres, offrait

des trésors précieux sur la théologie savante, la philologie grecque et latine,

les littératures française et italienne, les voyages, l’histoire, les

antiquités et l’histoire littéraire. La littérature ancienne formait la base de

cette belle collection. On y trouvait de très beaux exemplaires, achetés aux

ventes Soubise, La Vallière, etc. Il faisait revêtir les livres qu’il avait

acquis en feuilles d’un cartonnage couvert d’un papier gris, dont le dos portait

le titre manuscrit.

Sur la première page, on lisait « Ex libris d’Ansse de

Villoison », et en tête, on trouvait une note qui donnait des détails sur le

livre et l’auteur.

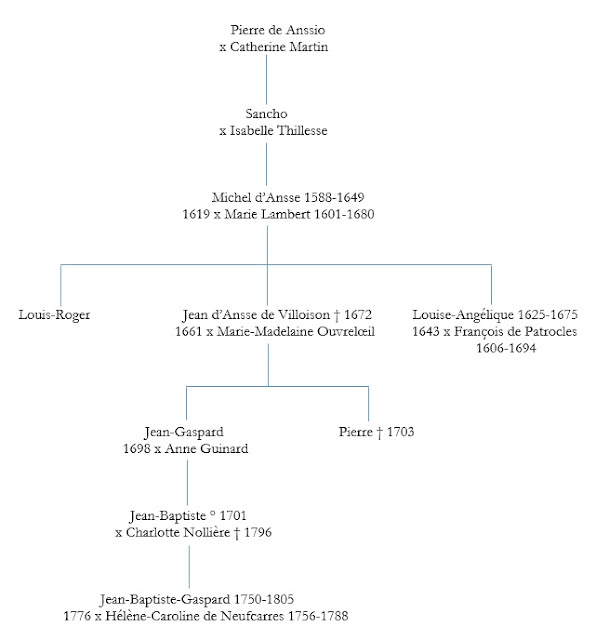

Sa bibliothèque fut vendue, du

lundi 3 mars au samedi 19 avril 1806, en 36 vacations, en sa maison, 3 rue de

Bièvre : Catalogue des livres de feu

M. d’Ansse de Villoison, membre de la

classe d’histoire et de littérature ancienne de l’Institut ; membre de la Légion d’honneur ; professeur en langue grecque au Collège de

France ; de la Société royale de

Londres ; des Académies de

Berlin, Madrid, etc. (Paris, Debure père et fils,

Tilliard frères, 1806, in-8, [1]-[1 bl.]-[2]-xij-266 p., 3.067 + 4 bis = 3.071

lots).

Théologie [227 lots = 7,39 %],

Jurisprudence [22 lots = 0,71 %], Sciences et Arts [314 lots = 10,22 %],

Belles-Lettres [1.220 lots = 39,72 %], Histoire [1.247 lots = 40,60 %], Livres

omis [41 lots = 1,33 %].

|

| Gazette nationale ou Le Moniteur universel Mardi 21 janvier 1806, p. 88 |